2025年「4月の振り返りと5月の準備」

この記事でわかること

- 退職金全額不支給の判断基準と公務員の懲戒処分の特徴

- 助成金不正受給が招く倒産と就業規則整備の重要性

- 退職代行の法的位置づけと防止に向けた実務対応

特定社会保険労務士の今堀祐介です。

風薫る5月となりました。

ゴールデンウィークも終わり、新年度の慌ただしさも少し落ち着いた頃でしょうか。

企業の人事労務ご担当者の皆様におかれましては、まもなく始まる労働保険の年度更新の準備、そして7月の算定基礎届に向けた対応など、引き続きお忙しい日々をお過ごしのことと存じます。

本記事では、皆様の業務に活用できるようなトピック4個をご紹介します。

ご参考になれば幸いです。

4月の振り返り

【1】運賃1000円を着服し「退職金1200万円 全額不支給」に

参考ニュース:https://www.yomiuri.co.jp/national/20250417-OYT1T50138/

京都市交通局に所属していたバスの運転手が運賃のうち1,000円を着服したことに対し、京都市が懲戒免職のうえ退職金を全額不支給とした事件について、退職金の不支給は適法であると最高裁が判示しました。この事件には重要な論点が多々あるので、本稿ではそれぞれの論点について以下で解説します。

一つ目のポイントは、退職金の性質です。

退職金は一般的に、「賃金の後払い」という性質と「功労に対する報償」という性質があると解されています。功労に対する報償、という側面は、功労を消滅させるような非違行為があれば報償はなし、と判断できますが、賃金の後払いという性質は、労務を提供した以上、これを「なし」と判断することは難しいです。退職金制度は任意に導入することができる制度なので、退職金の性質を就業規則で定める際に、その全部が「功労に対する報償として支給するもの」と定めることで、賃金の後払いという性質をなくすまたは弱めることが可能です。

二つ目のポイントは、退職金の不支給処分のハードルが高い点です。

退職金は退職後の生活の原資になる点からも保護の要請は強く、そのため功労に対する報償とする退職金であっても、その功労は簡単には抹消されません。リーディングケースとされる事案(東京高等裁判所 平成15年12月11日判決)では、「永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為」がなければ退職金の全部の不支給は認められないと示しており、退職金の全額不支給のハードルが非常に高い点が分かります。

三つ目のポイントは、この事案が公務員についての事案という点です。

公務員には、国民の公務に対する信頼を損なわない義務が課せられており、今回の事件でも「本件着服行為は、…自動車運送事業の運営の適正を害するのみならず、同事業に対する信頼を大きく損なう」ことを退職金を不支給とする理由の一つに挙げています。

飲酒運転をした公立学校の教員に対する退職金不支給処分についての事件(最高裁第三小法廷 令和5年6月27日判決)においても、「公務に対する信頼に及ぼす影響の程度等、公務員に固有の事情」を重視して判断することを認めています。

そのため、公務員に関する事件については比較的ハードルは下がりますが、民間企業においては「公務についての国民の信頼の維持」という要素を含めずに「永年の勤続の功が抹消してしまうほどの重大な不信行為」であるかを検討するため、そのハードルは非常に高いものになります。

以上、大まかに三つのポイントを紹介しましたが、こうした判断は非常に難しいため、懲戒処分や退職金の不支給を検討する際には、必ず専門家と相談されることをおすすめします。

※懲戒処分については、下記の記事で詳しく解説しています。

懲戒処分をするためには?弁護士が「懲戒事由を就業規則に定める際のポイント」を解説!

懲戒処分を行うためには、懲戒事由を就業規則に定める必要があります。懲戒種別ごとに懲戒事由を定めるべきか、避けるべき表現、懲戒事由の規定例などを解説します。人事・労務関連の基礎知識から、社内規程の作成や...

【2】「コンプライアンス違反」倒産、過去最多の300件超

参考ニュース:https://www.g-soumu.com/articles/0ddae95a-4697-4344-ba1f-0c36948058fb

2024年度のコンプライアンス違反に起因する倒産について集計がされました。最も多いのが税金の滞納、次いで助成金の不正受給、粉飾決算という結果でした。

助成金を申請するにあたっては、就業規則を提出する必要がありますが、就業規則をいい加減に作成していると、申請しても不支給となってしまうこともあります。助成金をもらうために就業規則を作成したり改定する、というのは論外ですが、就業規則に不備があったために不支給となってしまうことは避けなければなりません。

社会保険労務士も、企業の人事担当者も、助成金の申請を考える際には、実際に申請する前に就業規則を見直すことを徹底することを推奨します。

それにしても、「悪銭身につかず」を感じるニュースでしたね。

※株式会社KiteRaでは、助成金をテーマにした社労士向けのセミナーも随時開催しています。

ヨコ▶https://kitera-cloud.jp/event/20250526/◀

【3】退職代行に新卒から依頼殺到

参考ニュース:https://news.yahoo.co.jp/articles/bbe76d04c9a9d4deb2f6b0b9d392b11736a2049e

新年度に入り、退職代行に関するニュースを頻繁に聞きます。

退職代行についてはその是非を巡って様々な視点から意見が出ていますが、本稿では退職代行制度についての法的な性質の説明と、退職代行による退職に悩まされないための方法について紹介します。

まず、退職代行とは、本来であれば契約の当事者である労働者が行うべき退職の意思表示を、労働者以外の者が「使者」として労働者の意思表示を伝達するサービスです。

法律上、労働者は2週間以上前に「辞める」という意思表示を行えば、退職することについて会社の承諾がなくとも退職をすることができます。ただし、有期労働契約の場合は、「やむを得ない事由」がない限り会社の承諾が必要です。

つまり、退職代行の利用は、乱暴に言ってしまえば、手紙で意思を伝えるか、口頭で意思を伝えるか、という手段の話となります。どんな手段であっても、相手に意思が到達すれば問題ないので、法令に抵触しない範囲で退職代行を活用することは何も問題ありません。

※退職に関する協議は、原則として弁護士以外は行えないので、退職代行サービス業者が意思の伝達を超えて退職にあたっての条件等の協議や退職に関する合意の締結を行うことはできません。

契約実務においては、契約内容の相互理解というのは極めて重要です。特に、労働契約は生活の大部分の時間を拘束する契約だからこそ、重要度はさらに上がります。好きな人にアプローチをするときに自分を実際よりも大きく見せても、金メッキはすぐにはがれてフラれてしまうのと同じように、労働者に対して実際よりも労働条件を良く見せるようなことをしても何も得るものはありません。労務管理は「ヒト」の管理というのがよく分かりますね。

※退職代行については、下記の記事で詳しく解説しています。

退職代行業者からの連絡には対応すべき?対応の流れや注意点を解説

退職の連絡には誠実に対応する必要があります。ただし、退職代行業者からの交渉に応じる必要はありません。人事・労務関連の基礎知識から、社内規程の作成や見直しに関わる法改正の最新情報まで、専門家が幅広く発信...

5月の準備

【4】試用期間の本採用見送りについて

4月には多くの新入社員が入り、5月を迎えました。4月はまだ仕事についてインプットがメインの新入社員も、5月に入るとアウトプットも交えて研鑽を積んでいくと思います。新規の従業員の採用について、試用期間を設け、場合によっては本採用を見送ることも視野にいれている方もいるかもしれません。そこで、本採用見送りについて少し紹介するので、本採用見送りをするにあたっての準備に役立ててください。

・試用期間とは

試用期間とは、新たに雇い入れた従業員の適正を判断する期間です。試用期間を設ける際には、「勤務態度が不良である場合」などの一定の本採用見送り事由を定めておき、本採用見送り事由に該当した場合には本採用を見送るという措置を講じることがあります。しかし、「本採用見送り」という名称であったとしても、法的には「解雇」であるため、本採用見送りが違法と認定されれば金銭賠償などをしなければならないリスクがある点に注意が必要です。

・本採用見送りの基準

本採用見送りと言っても解雇である点は上記のとおりですが、本採用見送りの有効性の判断は、試用期間が「適正を判断する期間」であることも踏まえ、本採用後の普通解雇に比べると「やや」緩やかに行われます。注意しなければならないのは、本採用見送りをする場合の条件を事前に定めることです。詳細な基準を就業規則に定めておき、労働契約書や労働条件通知書では、就業規則の定めにしたがって試用期間を設けるという記載をしてください。就業規則に試用期間の定めがなかったり、就業規則に定めがあっても、個別の合意で試用期間について触れなかった場合には試用期間はなかったものと判断されるケースもあります。(東京地方裁判所 平成30年5月31日判決)

・本採用見送りの決定

本採用見送りの事由として挙げられるものに「能力不足」があると思いますが、重要なのは「能力不足」という評価を基礎づける具体的な事実を会社が主張しなければならない、という点です。「なんとなくイケてないんだよね。」という抽象的かつ主観的な理由をもって本採用見送りをすると、本採用見送りが無効になる可能性が極めて高いです。

能力不足という評価を得るためには、おおまかに、「能力向上のための指導を十分に行ったが、合理的な評価基準を用いて評価をした結果、基準を下回っており、今後指導を重ねても改善の見込みがない」場合に認められる傾向にあります。

以上から、本採用見送りを決定する場合には、次の二点が重要です。

①試用期間中に達成してもらいたい具体的な目標を立てて伝える。

②目標達成のための指導計画を立てて従業員に伝え、計画どおりに指導をする

本採用見送りを検討する際には、最低限、上記の二点を実践してください。契約締結時において十分な説明をしていなかったとしても、本採用見送りを検討している従業員との面談の場を設け、①と②を行ってください。

※試用期間をテーマにした関連記事もご紹介します。

試用期間中に本採用を見送りたい!退職勧奨を中心とした紛争予防の実務ポイント

試用期間中に本採用を見送る場合の主な対処法は、解雇、本採用拒否、試用期間の期間延長、退職勧奨の4つです。人事・労務関連の基礎知識から、社内規程の作成や見直しに関わる法改正の最新情報まで、専門家が幅広く...

キテラボ編集部より

今回ご紹介した「懲戒処分」「コンプライアンス」「退職代行」「試用期間」といった話題は、どれも会社のルールブックである就業規則と深く結びついています。これらの事柄は、企業が法令を守り、従業員が安心して働ける環境を整える上で、土台となる大切なポイントと言えるでしょう。とりわけ最近は、働き方に関する法律の変更や、人々の働き方が多様になっていることから、就業規則も定期的に内容を確認し、時代に合わせて新しくしていくことが重要になっています。

つきましては、この機会にぜひ一度、皆様の会社の就業規則が、現在の法律や社内の実情にしっかりと対応できているかをご確認いただき、もし必要な箇所が見つかれば、内容の変更をご検討されてはいかがでしょうか。

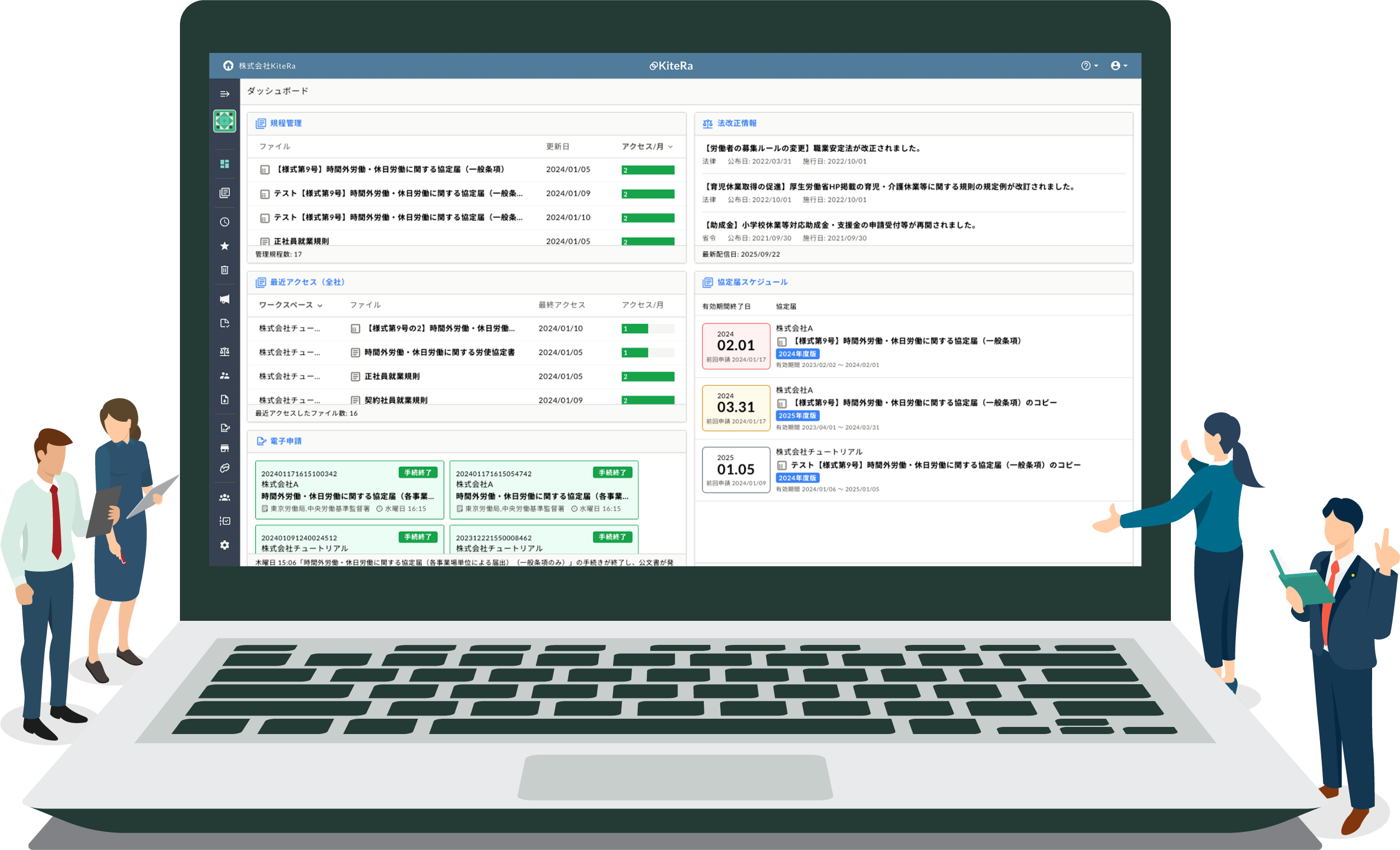

「KiteRa Biz」のご紹介

社内規程DXサービス「KiteRa Biz」は、約200規程雛形をご用意しております。雛形には条文の解説もついているため、参照しながら規程を編集することで、内容理解を深めた規程整備が簡単にできます。法改正に準拠した雛形のため、現在のお手持ちの規程と比較することで見直しポイントのチェックもできます。他にも、ワンクリックで新旧対照表が自動生成できる機能などもあります。詳細は下記よりご確認ください。

社内規程DXサービス

KiteRa Bizは社内規程や労使協定書の編集・管理のDX化を通じて、コーポレートガバナンスや内部統制の実行性を高め、企業価値の向上をサポートします。

サービスサイトを見る