就業規則の閲覧は拒否NG! 社労士が「正しい対応」を解説

この記事でわかること

- 従業員からの就業規則の閲覧要求を拒否できない法的根拠

- 内定者やパート、コピーの要否など実務上の対応方法

- 紙や共有フォルダでの「閲覧」の課題と解決方法

社会保険労務士の松本 幸一です。

従業員から「就業規則を見せてほしい」と声をかけられたら、どのように対応していますか。

「もちろん、ここにありますよ」とすぐに対応できる企業もあれば、「そもそも見せる必要があるのか?」「どこに保管しただろうか…」と戸惑うケースも少なくないでしょう。

就業規則は会社の憲法ともいえる存在で、従業員がいつでも確認できる状態にあることが健全な労使関係の前提です。とはいえ、周知義務の理解や対応が不十分な企業は少なくありません。

本記事では、従業員から閲覧を求められた際の正しい対応を、法律上の義務から実務上の注意点、そして効率的な周知方法まで解説します。

就業規則の閲覧を求められたら拒否できない

結論から申し上げれば、会社は従業員からの就業規則の閲覧要求を拒否することはできません。

これは、労働基準法第106条第1項で、会社に対して就業規則を労働者に「周知」させることが義務付けられているためです。

| 労働基準法第106条 (法令等の周知義務) 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(中略)を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 |

もし、この周知義務を怠った場合、労働基準法第120条に基づき30万円以下の罰金が科される可能性があります。

「周知」の方法として、厚生労働省の通達では、具体的に以下のいずれかの方法が示されています。

| <周知の方法> ・常時見やすい場所への掲示・備え付け。職場の休憩室や事業所の掲示板など、従業員がいつでも自由に見られる場所に掲示または備え付ける方法。 ・書面の交付。従業員一人ひとりに対して、就業規則を印刷した書面を配布する方法。 ・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 ・社内サーバーやクラウドストレージなどに電子データで保管し、従業員が自席のPCや共有PCからいつでもアクセス・閲覧できる状態にしておく方法。 |

重要なのは、「従業員がいつでも好きな時に、気兼ねなく内容を確認できる状態」にしておくことです。「金庫に保管していて、人事担当者に申請しなければ見られない」といった状態は、周知義務を果たしているとは言えません。

また、就業規則を作成・変更する場合には労働者代表の意見を聴かなければなりませんが、小規模の事業場においては就業規則の案を回覧し、労働者代表のみならず労働者全員への意見聴取を入念に行うことで、周知の実効性をより高めることができます。

※就業規則が「閲覧できない状態」の効力(=就業規則が周知されないときの効力)については、下記の記事で、弁護士が判例を交えながら解説しています。

就業規則が周知されていないときの効力は!?弁護士が3つの判例を交えて解説

フジ興産事件、 ムーセン事件、河口湖チーズケーキガーデン事件の判例を交えながら、就業規則が周知されなかった場合の効力を解説します。人事・労務関連の基礎知識から、社内規程の作成や見直しに関わる法改正の最...

就業規則の閲覧に関するQ&A

Q1. 就業規則のコピーを渡す必要はありますか?

A1. 周知方法としてコピーの配布を明言している場合を除いて、コピーを渡す必要はありません。

就業規則の周知方法として「掲示・備え付け」「書面の交付」「データでの共有」がありますが、近年では共有フォルダやサーバーへの格納にて周知しているケースが多いです。

そのうえで、雇用契約書や就業規則等において「従業員へ配布する」「PDFにて送付する」など、事業場の従業員全体に対する周知ではなく、個別の周知を明言している場合、コピーやPDFデータの提供を求められた際に、配布義務が生じます。

一方で、全体への周知に限っている場合、従業員の求めに応じてコピーを提供する必要はありません。さらに、近年ではスマートフォンで撮影した写真や動画、PCから持ち出したPDFデータをSNSへアップすることが手軽になっています。そのため、社内の機密情報の無断持ち出しを禁止する規定において、就業規則も対象とすること、SNS等インターネット上への公開も当然対象となることを明記しておくと、近年顕著なSNS関連トラブルを予防できます。

Q2. 入社前の従業員(内定者)に閲覧を求められました。応じるべきですか?

A2. 内定者であっても就業規則の周知が必要な従業員に該当するため、閲覧の希望に応じる必要があります。

入社前の内定者と事業主には、条件付きで成立している労働契約の当事者という関係性があります。条件付きとは、例えば「単位が足りず卒業できない場合」や「入社前に経歴詐称が発覚した場合」に、事業主が労働契約を解約できる、ということです。

このような特殊な契約関係のもと、実際の入社は先であっても、労働契約は既に成立しているため、内定者は就業規則の周知が必要となる労働者に該当します。

さらには、雇用契約において「就業規則の規定に従う」「雇用契約書において個別に定めがないものについては就業規則の規定による」としている場合がほとんどであり、この場合に就業規則を周知していることが労働契約成立の前提となるため、その意味でも内定者からの就業規則の閲覧を求められたら事業主は応じなければなりません。

このことからも、既に雇用している従業員はもちろん、入社前の内定者からの閲覧希望にもスムーズに対応できる就業規則の整備・周知を心がけましょう。

Q3. 退職した元従業員から「在籍時の就業規則を見せてほしい」と連絡がありました。この場合も就業規則閲覧の希望に応じる必要はありますか?

A3. 退職した従業員からの就業規則閲覧の希望に応じる必要はありません。

就業規則の周知が必要とされるのは、あくまで雇用契約が成立している従業員です。そのため、退職した従業員から在籍時の就業規則を閲覧したい旨の申し出があっても、事業主が応じる必要はありません。

Q4. パートタイマーやアルバイトにも周知する必要はありますか?

A4. 雇用形態を問わず、雇用する従業員への周知が必要です。

就業規則の細かい規定はいわゆる正社員のみを対象とし、パートタイマー等のいわゆる非正規労働者は対象としない、と誤った理解のもと非正規社員に就業規則を周知していないケースも見られます。非正規労働者であっても就業規則の周知が必要な従業員であることには変わりはありません。

なお、雇用形態別に就業規則を定めている場合、すべての従業員にすべての就業規則を周知する必要はなく、従業員の雇用区分に応じて適用される就業規則を周知していれば問題ありません。

Q5. 選考中の応募者から就業規則を見たいと言われました。見せる必要はありますか?

A5. 見せる必要はありませんが、採用を予定している応募者であれば見せるのが望ましいです。

先ほどの内定者とは異なり、選考中の応募者は内定前、つまり条件付き雇用契約の成立前であるため、労働基準法が定める就業規則の周知が必要な従業員には該当しません。しかしながら、選考途中であっても、応募者としては就業規則が整備されているかは気になるポイントです。事業主として是が非でも採用したいと考えている応募者であればなおさら、就業規則を見せないことで選考途中や内定通知後の辞退となるリスクは避けたいところです。このことから、選考中の応募者であっても、就業規則の閲覧を求められた場合には応じるのが望ましいと言えます。

就業規則の閲覧方法と課題

これまで多くの企業では、「紙での掲示」や「共有フォルダ」といった方法で周知義務に対応してきました。しかし、これらの方法はいくつかの課題を抱えています。

| 【紙の課題】 ・法改正や社内ルールの変更で内容を更新した際、印刷・差し替えに手間とコストがかかる ・差し替え漏れが発生し、拠点によって古い規則が掲示され続けるリスクがある ・物理的に掲示場所に行く必要があり、テレワーク中の従業員は確認できない |

| 【共有フォルダの課題】 ・更新しても、従業員がその変更に気づかず、古い情報のまま認識してしまう可能性 ・「いつ、誰が、どの規程を閲覧したか」という証跡が残らない ・どれが最新の版なのか分からない、古い規程を参考にしていたなどのケースが発生する |

これらの課題を放置することは、コンプライアンス上のリスクを高めるだけでなく、管理部門の非効率な業務を温存することにもつながります。

キテラボ編集部より

規程管理システムのご紹介

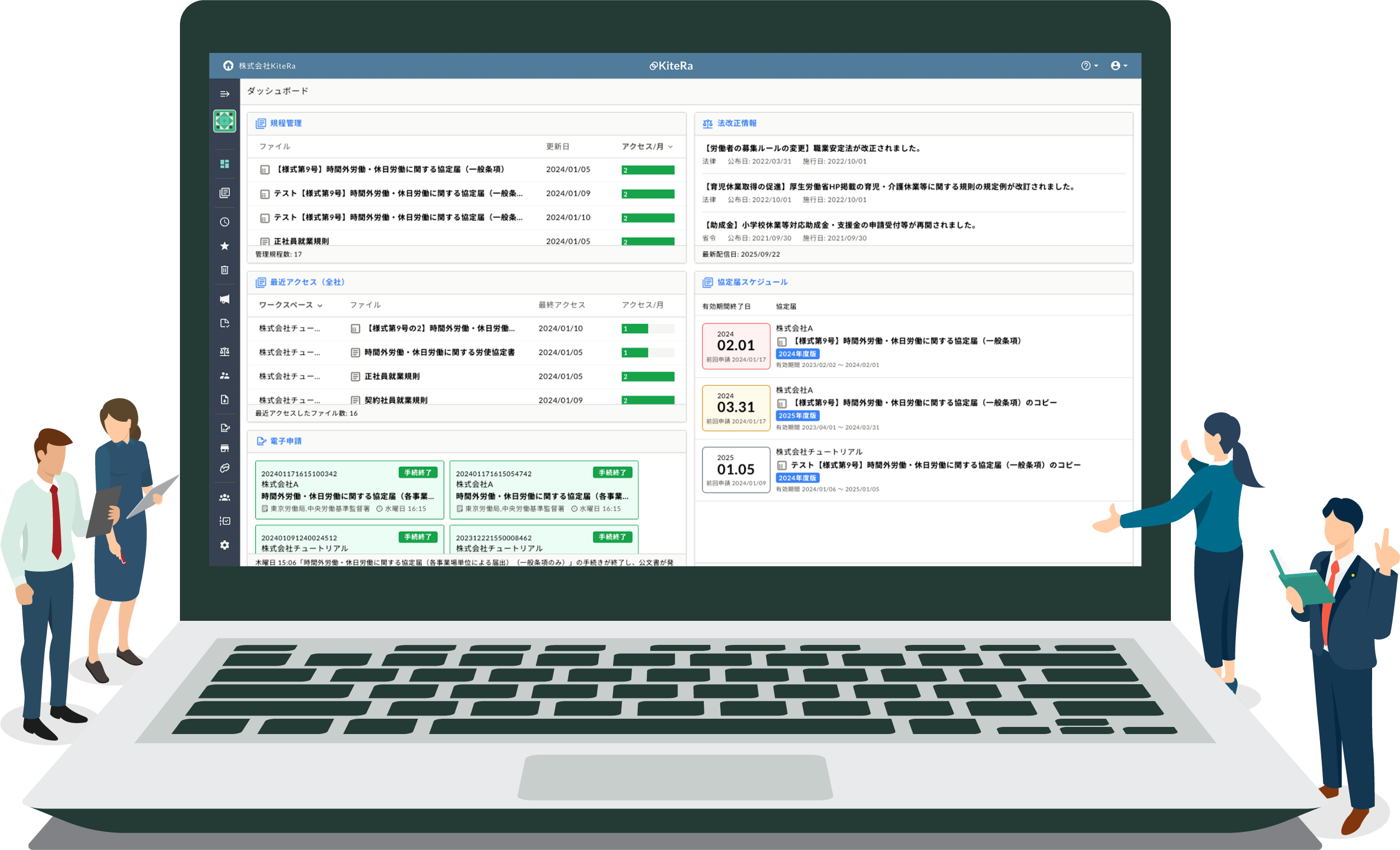

上記のような課題を解決できるのが規程DXサービス KiteRa Bizです。就業規則の作成だけでなく、周知、管理までを一元管理できます。詳細は、下記の記事をご参考ください。

規程管理システムとは!?社労士が人事労務担当者向けにメリットを解説します

規程管理システムとは、各企業が独自に定める社内ルール「社内規程」の作成・改定・管理を行うためのシステムのことです。専用のシステムを使うことで、効率的かつスムーズな作業が実現できます。

<KiteRa Bizで実現できること>

①クラウドで常に最新版を共有

面倒な印刷や差し替え作業は一切不要になり、従業員が古い規程を閲覧してしまうリスクがなくなります。

②「誰が・いつ見たか」の閲覧履歴を記録

従業員の閲覧状況がデータとして記録されるため、周知義務を果たしたことの強力な証拠となります。万が一の労使トラブルの際に、会社を守るための重要なエビデンスになります。

③従業員はPCからいつでも閲覧可能

オフィスでも、自宅でのテレワーク中でも、パソコンを使って就業規則を確認できます。「あれってどうだっけ?」と思った時に、従業員はすぐに調べることができます。

詳しくは、下記をクリックください。

社内規程DXサービス

KiteRa Bizは社内規程や労使協定書の編集・管理のDX化を通じて、コーポレートガバナンスや内部統制の実行性を高め、企業価値の向上をサポートします。

サービスサイトを見る