出勤率8割未満で有給を与えない場合、就業規則に記載する?

この記事でわかること

- 出勤率8割未満で有給を与えない場合、就業規則への記載に法律上の義務はないこと

- 法律上の義務はなくとも、有給休暇の付与条件(出勤率8割以上など)は明記した方がよい

- 付与条件の明記以外に、従業員の理解促進のために行うべき実務上のポイント

社労士の西岡 秀泰先生です。

今回は、年次有給休暇に関する実務上のご質問にお答えします。

Q 出勤率8割未満で有給を与えない場合、就業規則に記載する?

A 法律上、就業規則に記載する必要はありません。

年次有給休暇については、労働基準法第39条第1項で次のように定められています。

| 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 |

つまり、法律上、有給休暇を付与する条件は、「入社から6ヶ月以上の継続勤務」と「出勤率8割以上」の2つということです。

労働基準法は労働条件の最低基準を定めただけであるため、付与条件を緩和することは企業の自由ですが、出勤率8割未満で有給を与えないのであれば、就業規則に記載する必要はありません。

ただし、有給休暇を付与することについては就業規則への記載が必要です。労働基準法第89条で定める就業規則の絶対的記載事項には、「休暇に関する事項」が含まれるからです。

有給休暇について就業規則を設けるとき注意したいのが、付与条件を明確に記載することです。「出勤率8割以上」という条件を明記していないと、従業員に誤解や不満を与え、トラブルに発展するおそれがあります。

従業員から「なぜ、自分だけ有給休暇がもらえないのか」という訴えがあった場合でも、「法律上、付与する義務はない」と説明するより「就業規則に記載した付与条件を満たしていない」と回答したほうが、従業員の納得が得られやすいでしょう。

また、付与条件は労働基準法第39条に基づいていることを就業規則に記載するのも良いでしょう。条件を設ける根拠が明確になります。

従業員に有給休暇の付与について理解してもらうには、就業規則への付与要件を明記するだけでなく、従業員が出勤率を確認できるように勤怠状況が確認できるシステムを作ることも有効です。勤怠入力画面に出勤率を表示したり、定期的に勤務状況を通知したりすることなどが考えられます。

また、パートやアルバイトについては、勤務日数が不規則であったり、シフトの変更が発生したりして、出勤率の算出が難しいケースもあるでしょう。出勤率の計算方法も明確にしてパートやアルバイトの人に周知することをおすすめします。

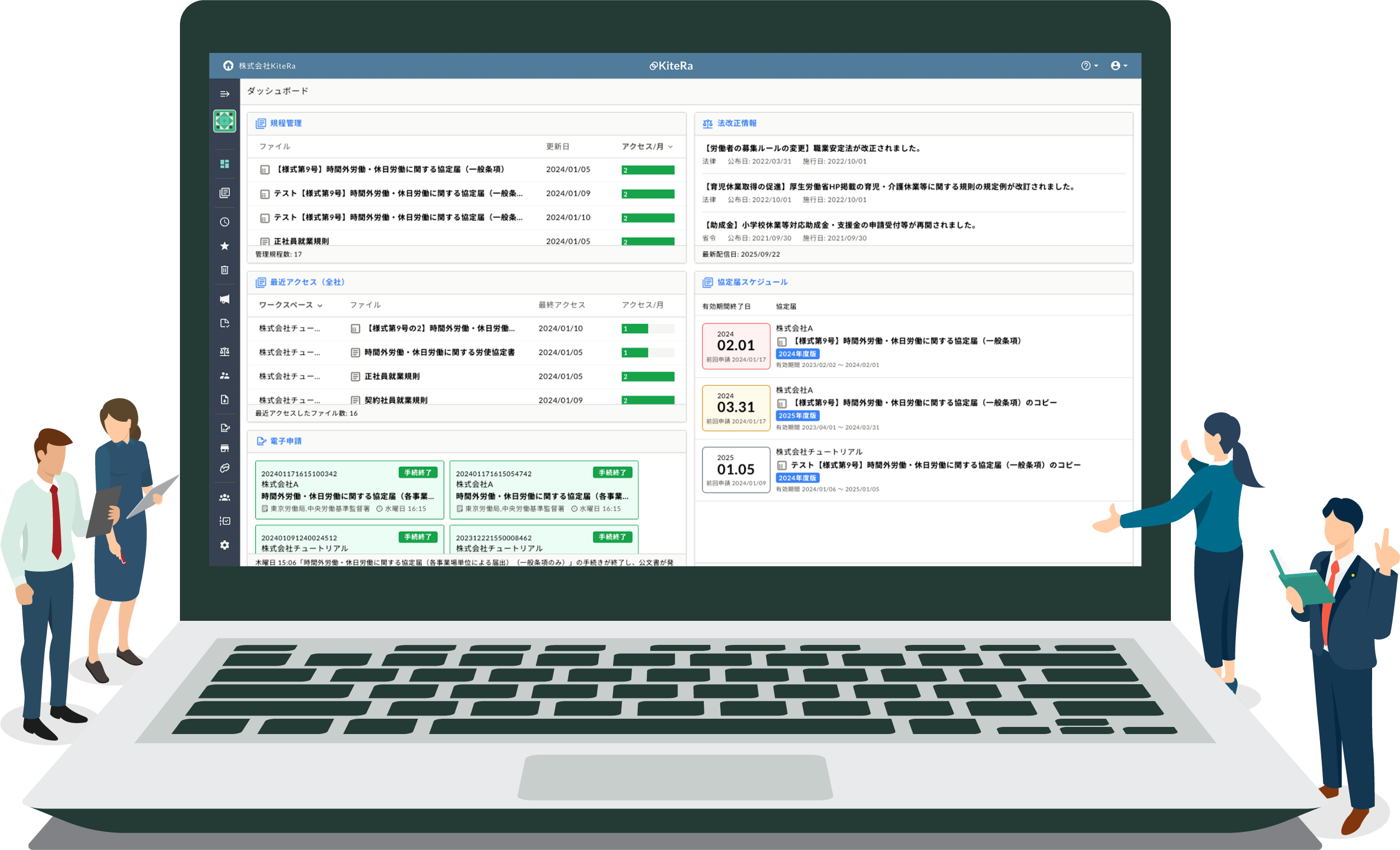

KiteRa Bizのご紹介

就業規則の整備や見直しをスムーズに進めたい企業には、社内規程DXサービス KiteRa Biz がおすすめです。

KiteRa Bizでは、約200種類の規程雛形 を提供しています。各条文には解説が付いており、今回のような「年次有給休暇の付与条件」など、法律の根拠を確認しながら自社の実情に合わせて規程を編集することが可能です。

また、規程レビュー機能 や、新旧対照表の自動生成機能 により、法改正への対応や社内説明資料の作成も効率的に行えます。

さらに、2025年施行の育児・介護休業法改正 にも対応しており、常に最新の法令に準拠した規程整備を支援します。

詳細は以下のリンクからご確認ください。

社内規程DXサービス

KiteRa Bizは社内規程や労使協定書の編集・管理のDX化を通じて、コーポレートガバナンスや内部統制の実行性を高め、企業価値の向上をサポートします。

サービスサイトを見る