こんな就業規則は労働基準法違反!?弁護士が問題のある規定例などを解説

弁護士の佐藤遼平(弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所)です。

就業規則は労働基準監督署に届出した時に、労働基準法等の法令に違反した状態でも受理されてしまう場合があります。従業員と揉めたときに就業規則を根拠に行動していても、後に裁判所から「この就業規則は労働基準法違反です」と言われてしまい、会社として大きく信用を失ってしまうことがあります。また、就業規則に定めていても、裁判所が就業規則の規定とは異なる判断を下す場合もあります。

本記事では「競業避止義務」「管理監督者」「副業」について、就業規則にまつわる意外な落とし穴を解説いたします。

【1】競業避止義務について

トラブルの原因になり得る規定例

| 第●条(競業避止義務)従業員は、当社の退職後3年間、当社と競業関係にある他社への再就職、又は競業をしてはならない。 |

トラブルになりやすいポイント

・競業避止義務の期間

・競業制限の期間や地域、対象業種及び職種等

解説

会社の就業規則で、退職後の従業員の競業避止義務を定めた規定を置いている会社は多いのではないでしょうか。確かに、会社の立場からすると、従業員が退職後に競業他社へ転職し、自社のノウハウ等が流出してしまう危険性があり、従業員に退職後の競業避止義務を課す必要があることも事実です。しかしながら、規定の内容次第では法律上無効とされる場合があるため注意が必要です。

(1)退職後に競業避止義務を課すには就業規則等に記載が必要!

前提として、退職後の従業員に競業避止義務を課すには、就業規則などの明示的な根拠が必要です。在職中の従業員は、信義則上の誠実義務として当然に会社に対して競業避止義務を負いますが、退職後の従業員は当然には競業避止義務を負う立場にありません。裁判例においても「労働者は,就業規則等による具体的な定めがなくとも,労働契約に付随する信義則上の義務として,労働契約継続中は使用者の利益に著しく反する競業行為を差し控えるべき義務を負うと解すべきであるが,労働契約終了後は,そのような競業避止義務を当然かつ一般的に負うものではなく,競業行為によって使用者の営業秘密が他企業に流出し,使用者の決定的な打撃を受けるなどといった特殊な場合を除き,自ら主体となりあるいは同業他社へ就職するなどして退職前の使用者との競業行為に従事することも,これを自由に行いうるのが原則である。」と判示しています(大阪地判平成12年9月22日・シャクパ事件)。したがって、自社のノウハウの流出等を防ぎたいと考えている場合には、必ず就業規則に退職後の競業避止義務を設けておきましょう。

(2)就業規則で競業避止義務を規定する場合の注意点

では、就業規則などによって退職後の競業避止義務を規定する場合にどのような点に注意をしなければならないのでしょうか。競業避止義務は、従業員の退職後の職業活動それ自体を制限するものです。そのため、従業員に対する制約度が強く、裁判例においても、退職後の競業避止義務を定めた就業規則の合理性については、慎重に検討する立場が示されています。

競業避止特約の効力について判示した著名な裁判例であるフォセコ・ジャパン・リミティッド事件(奈良地判昭和45年10月23日)では、①当該労働者の地位に鑑みて競業避止義務を課すことが相応しいか、②会社において正当な秘密の保護など競業規制の必要性があるか、②職業活動を不当に制限するものではないか、③適切な代償措置があるかなどの観点から就業規則の有効性を判断し、就業規則が職業選択の自由を不当に制限するものである場合には公序良俗に反し無効(民法第90条)になるとしています。

この裁判例を踏まえると、就業規則で競業避止義務を定めるに当たっては、競業制限の期間や地域、対象業種及び職種等を具体的に記載し、制限される範囲を明確にしておくことが重要です。特に、退職後、何年間競業避止義務を負うのかを定めておかなければ、不当な制限として法律上無効と判断されるおそれがあります。なお、競業避止義務の期間について、裁判所は2年を超えると長期間の制約と評価する傾向が見られます。もっとも、その会社の事業内容などによって評価が分かれるところですので、就業規則を定める際に弁護士に相談しておくのが良いでしょう。

【2】管理監督者について

トラブルの原因になり得る規定例

| 第●条(管理監督者) 1 管理監督者とは、部長職以上のものを指す。 2 管理監督者には、第●章に定める労働時間、休憩及び休日の規定は適用しない。 |

トラブルになりやすいポイント

・就業規則の管理監督者が、法律上の管理監督者にならない場合がある

・法律上の管理監督者としては、経営者と立場が一体的であること、労働時間についての裁量権を有していること、その地位にふさわしい待遇が与えられていることを考慮する必要がある

解説

管理監督者には労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。しかしながら、就業規則で管理監督者と定めていても、法律上の管理監督者に当たるとは限りません。例えば、この就業規則のように「部長職以上を管理監督者とする。」と規定していたとしても、時間外労働に関する労働基準法の規定が適用され、会社が残業代を支払わなければならないケースもあります。そこで、労基法上の「管理監督者」とは何かを押さえておきましょう。

(1)労働基準法上の管理監督者とは?

労働基準法第41条第2号は「監督若しくは管理の地位にある者」と規定していますが、管理監督者の具体的な定義については定められておらず、解釈に委ねられています。判例では、管理監督者に当たるか否かは、会社での職位や肩書きなどの形式的な視点ではなく、個別の事情に即して客観的な視点から実質的に判断されています。①経営者と立場が一体的であること、②労働時間についての裁量権を有していること、③その地位にふさわしい待遇が与えられていることの3点が考慮されています。以下、それぞれの考慮要素について説明していきます。

ア ①経営者と一体的な立場にあること

まず、管理監督者といえるためには、その職務内容や責任、権限から経営者と一体的な立場であることが必要です。労働基準法が管理監督者に労働時間等の規定の適用を排除しているのは、管理監督者が組織上の重要なポジションに位置し、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ないためです。そのため、役職や肩書きにかかわらず、その職務の内容や責任、権限などから経営者と一体的な立場にあることが必要です。したがって、たとえ上級職の肩書きが与えられていたとしても、経営者と一体的な立場でなければ管理監督者性は認められません。裁判例においても、従業員の肩書きにかかわらず、管理監督者性が判断されています。例えば、「支店長」の肩書きを有し、部長職に相当する職位にあった従業員について、部下の労務管理上の権限等が認められるものの、決定権限の範囲が小さく経営者と一体的立場にあるとはいえないとして、管理監督者性を否定したものがあります(東京地判平成20年9月30日・ゲートウェイ21事件)。他方、同じく「支店長」の肩書を有する従業員について、人事選考を行い、係長以下の人事についてその裁量で決することができたこと、支店を統括する地位にあり会社全体からみて事業経営上重要な地位にあったことなどから、経営者と一体的な立場にあるとして管理監督者性を認めたものがあります(大阪地判平成20年2月8日・日本ファースト証券事件)。

イ ②労働時間についての裁量権を有していること

次に、管理監督者性の判断においては、当該従業員が自己の労働時間について裁量権を有しているか否かが重要なポイントになります。管理監督者は適時適切なタイミングで職務を遂行しなければならず、労働時間という枠を超えて活動することが想定されています。したがって、勤務態勢に労働者と同じような時間的拘束性が認められる場合には、管理監督者性が否定される事情となります。裁判例には、タイムカードで労働時間が管理されていた従業員について管理監督者性を否定したものがあります(大阪地判昭和61年7月30日・レストラン・ビュッフェ事件)。また、銀行の支店長代理について、就業時間に拘束され出退勤の自由がないなどとして管理監督者性を否定したものがあります(静岡地判昭和53年3月28日・静岡銀行事件)。

ウ ③地位に相応しい待遇について

また、管理監督者性の判断においては、基本給に加えて特別手当が支給されている場合など、管理監督者の地位と権限に相応しい待遇が与えられていることが必要です。例えば、職位に応じた給与と特別手当を合計した金額が他の従業員と比較して格段に高い場合などがこれにあたります。裁判例では、職員の中で最高額の給与が支給されていた従業員について管理監督者性を認めたものがあります(福岡地判平成19年4月26日・姪浜タクシー事件)。

(2)管理職=管理監督者ではない!

なお、一般的に言う「管理職」と法律上の「管理監督者」は必ずしも一致しないため、注意が必要です。管理監督者性は以上に述べた点を踏まえて判断されますので、社内で「管理職」と呼ばれていたとしても、法律上の「管理監督者」に当たるとは限りません。したがって、社内で「管理職」と呼ばれる従業員と揉めた場合に、後に裁判所から「労働者」と判断されることもあり得ます。

(3)会社にどのような不利益が生じるのか

では、法律上の管理監督者に該当しないと判断された場合、会社にはどのような不利益が生じるでしょうか。法律上、管理監督者性が否定されると通常の労働者と同じ扱いになりますので、時間外労働等に関する労働基準法の規定が適用され、会社はその従業員に割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条)。また、場合によっては裁判所から付加金の支払命令が下されたり(労働基準法第114条)、罰則(労働基準法第119条第1号)が科されたりするおそれがあります。このような事態を防ぐためには、管理監督者を職位で定義することに問題がないかなどを、弁護士に相談した上で就業規則を設けることが肝要です。

【3】副業制限について

トラブルの原因になり得る規定例

| 第11条 (兼業禁止) 労働者は、他の会社等の業務に従事してはならない。 |

トラブルになりやすいポイント

・兼業を全面的に禁止する合理性があるのかどうか

解説

会社の業務内容によっては、従業員が就業時間外に他の会社で就業することを認めてしまうと、本来の会社の業務に支障が生じることがあります。このような事情から、兼業を禁止する内容の就業規則を設けたいと考えている企業も多いと思います。しかし、就業規則を定める際にはその文言に注意する必要があります。

(1)従業員の兼業を禁止できるか?

そもそも、就業規則により従業員の兼業を禁止することはできるのでしょうか。結論から言うと、就業規則によって従業員の兼業を禁止すること自体は可能です。労働者には労働義務がありますが、この労働義務に付随あるいは内在する義務として誠実義務が導かれます。この誠実義務は、使用者の利益を害さない義務であり、その一内容として、勤務時間外における他会社での就労を回避すべき義務(兼業避止義務)が認められます。

(2)就業規則で兼業禁止を規定する場合の注意点

従業員の兼業を禁止できるとしても、無制限に禁止が認められるわけではありません。本来、就業時間外は労働者の自由ですから、従業員が就業時間外に他企業での就労することも本来的には従業員の自由です。裁判例でも「労働者は,勤務時間以外の時間については,事業場の外で自由に利用することができるのであり,使用者は,労働者が他の会社で就労(兼業)するために当該時間を利用することを,原則として許されなければならない。」としています(京都地判平成24年7月13日・マンナ運輸事件)。したがって、会社の事業内容がいかなるものであったとしても、兼業を全面的に禁止する就業規則には合理性があるとはいえません。他方、従業員が兼業することによって本来の業務に支障が生じる場合があることも事実です。そこで、企業としては、兼業を全面的に禁止するのではなく、兼業を許可制にし、その旨を就業規則に定めておくことがのぞましいといえます。裁判例でも、労働者の就業時間外での兼業について許可制を定めた就業規則には合理性があると判示したものあります(東京地判昭和57年11月19日・小川建設事件)。

まとめ

今回は、就業規則の思わぬ落とし穴について解説してきました。これまで述べてきたように、就業規則にしっかり規定しているつもりでも、実は労働基準法に違反していたり、裁判所が就業規則の効力を認めてくれなかったりといったケースがあります。労務関係に強い弁護士に相談しておくことで、そうしたトラブルを未然に防ぐことができます。この機会に、就業規則を見直してみてはいかがでしょうか。

キテラボ編集部より

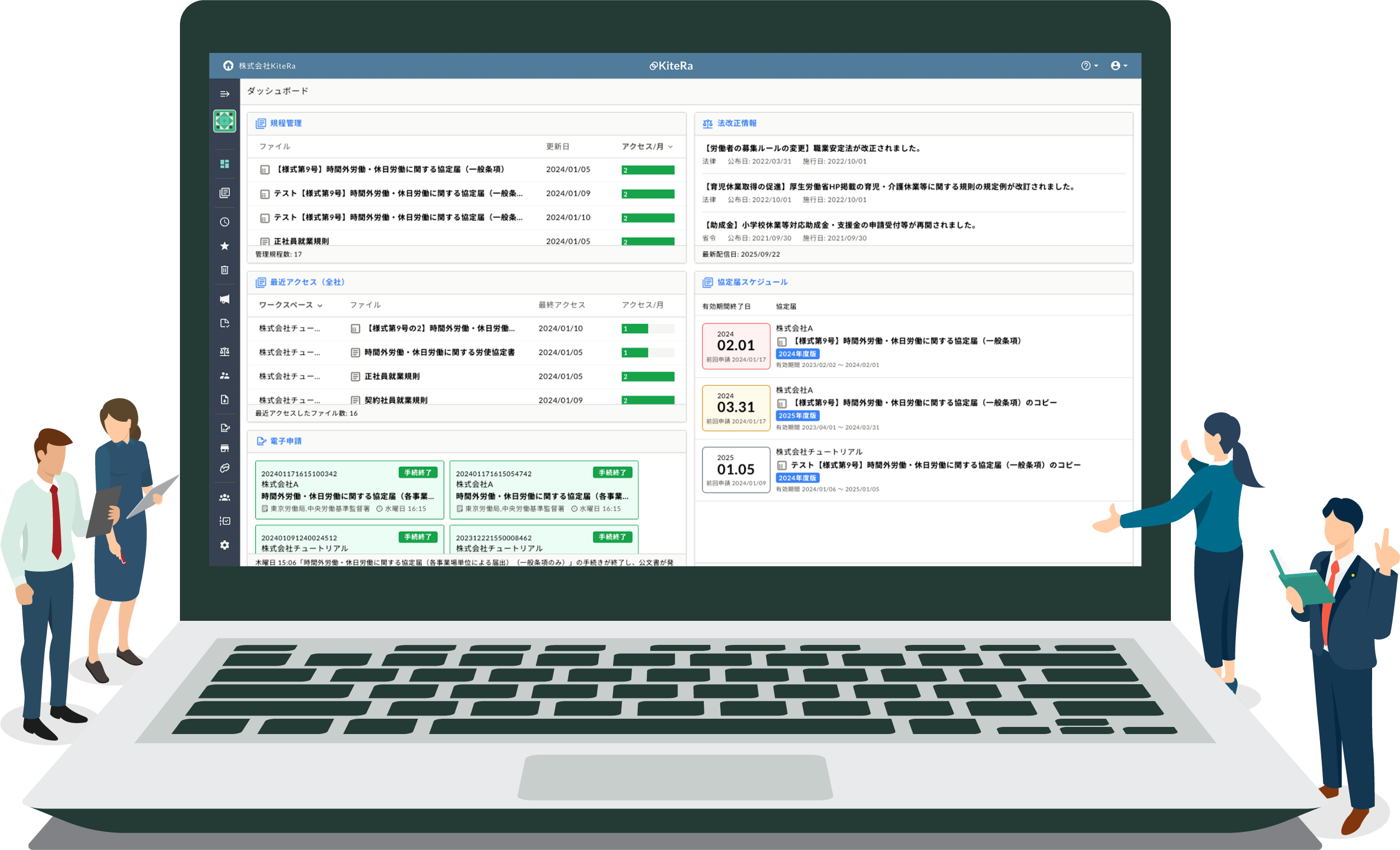

社内規程DXサービス KiteRa Bizのご紹介

就業規則を変更する場合には、業務効率化やガバナンス強化の面で、KiteRa Biz が効果を発揮します。KiteRa Bizは、約200規程雛形をご用意しております。雛形には条文の解説もついているため、参照しながら規程を編集することで、内容理解を深めた規程整備が簡単にできます。法改正に準拠した雛形のため、現在のお手持ちの規程と比較することで見直しポイントのチェックもできます。もちろん、2025年の育児・介護休業法にも対応しています。他にも、ワンクリックで新旧対照表が自動生成できる機能などもあります。詳細は、下記をご確認ください。

社内規程DXサービス

KiteRa Bizは社内規程や労使協定書の編集・管理のDX化を通じて、コーポレートガバナンスや内部統制の実行性を高め、企業価値の向上をサポートします。

サービスサイトを見る