2025年「9月の振り返り」人事労務の注目トピック

この記事でわかること

- 2025年9月5日より「業務改善助成金」の対象事業所が拡大されました。

- 労働条件の不利益変更について、会社側におよそ1,212万円の支払いを命じる判決がありました。

- 民間企業による休職者の実態調査で「休職期間は1年以上の人が最も多い」などが示されました。

社会保険労務士の西岡 秀泰です。

10月に入り、秋風が心地よい季節となりました。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。今年も残すところ3ヶ月となり、年末に向けて慌ただしくなる時期かと存じます。

本記事では、先月9月の動向の中から、皆さまの実務の参考となる3つの注目トピックを厳選してご紹介いたします。ご活用いただければ幸いです。

【1】業務改善助成金、最低賃金引上げに伴う支援策

参考ニュース:https://www.rodo.co.jp/news/205432/

2025年度の各都道府県の最低賃金が決定し、10月から順次改定されます。改定により全国平均の最低賃金は66円アップし、1,121円となります。物価上昇に負けない賃上げを目指す国の方針もあり過去最大の引上げとなり、人件費率の高い中小企業の中には経営上の大きな負担となるところも出てくるでしょう。

※最低賃金額以上かどうか確認する手順や、企業側が必要な対応などは、下記の記事でご紹介しています。

最低賃金の改定(2025年)のポイントと実務の注意点を解説!全都道府県で初の時給1000円超に

2025年の最低賃金の引き上げは、過去最大でした。最低賃金の計算方法や、就業規則の改定など、企業側が対応すべきことを社労士が解説しています。

対策として国は、2025年9月5日より「業務改善助成金」の対象事業所を拡大しました。業務改善助成金とは、事業場内最低賃金の引上げと生産性向上のための費用の一部を助成するものです。

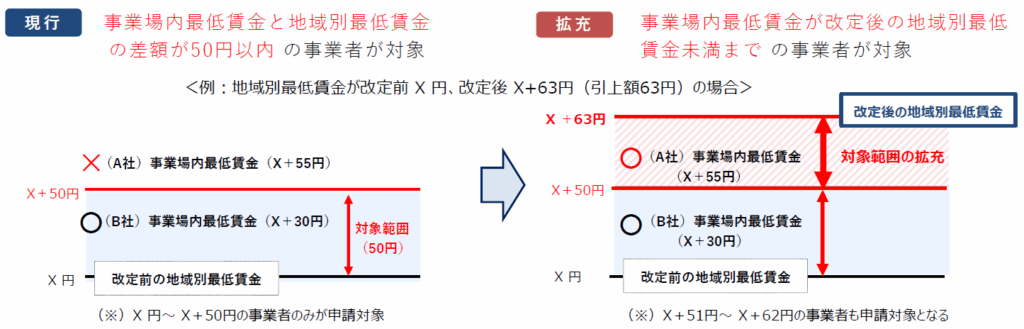

従来の助成対象は、事業場内最低賃金が地域別最低賃金プラス50円以内の事業所でしたが、現在、改定後の地域別最低賃金以下の事業所はすべて対象となります。最低賃金が63円アップした場合、事業場内最低賃金が、「従来の地域別最低賃金のプラス50円以上63円未満の事業所」が新たに助成対象となります。

引用:厚生労働省「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」の一環としての最低賃金の引上げに関する支援の拡充

また、助成金の申請手続きについても、従来は賃上げ前の提出が義務付けられていた「賃上げ計画の事前提出」が省略可能となりました。賃上げ実施時には、給与規定の見直しや新しい賃金を反映した雇用契約の再締結などが必要です。

【2】労働条件の不利益変更、ジェットスターのCA賃金減額は「無効」

参考ニュース:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO91277870R10C25A9CT0000/

東京地裁は2025年9月11日、格安航空会社(LCC)のジェットスター・ジャパンのキャビンアテンダント(CA)らが、会社による賃金の一方的引き下げは不当であるとして、未払い賃金の支払いを求めた訴訟に対し、会社側におよそ1,212万円の支払いを命じる判決を下しました。

会社は2020年に客室乗務員の役職手当を定額から勤務日数に応じた支払いに変更し、2021年4月には基本給を時給制から固定給制に変更する新たな賃金規定を施行しています。これにより、新賃金体系では最大約10%、平均約6%の賃金減額が発生しました。

会社は「新たな賃金体系について、職責と業務内容に応じた処遇や公平性を考慮した」などと主張しましたが、原告は「同意しなかったところ、その後一方的に変更され減給になった」としています。

今回の裁判に関して、人事労務担当者として理解しておくべきは労働契約法第9条と第10条の「不利益変更」に関する規定です。

| (就業規則による労働契約の内容の変更) 第9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。 |

つまり、第9条で就業規則の変更には労働者の合意が必要であるという大原則を定め、第10条に「就業規則の変更が合理的なものであるとき」は従業員の合意なしでの変更を認めるという例外を定めているのです。

労働契約法第9条と第10条に基づき、判決では以下の理由により会社が敗訴しました。

- 賃金減額の実態より原告が相応の不利益を受けている

- 労働者の意見集約を怠ったまま新賃金体系を導入した

- 賃金減額をすべき高度な必要性や合理性は認められない

※就業規則の不利益変更については、下記の記事で、弁護士が詳しく解説しています。

就業規則の不利益変更とは?要件や具体的な手順、注意点などを弁護士が解説!

就業規則の不利益変更の2つの要件は、【1】変更後の就業規則の周知と【2】就業規則の変更の合理性になります。後者の合理性については、不利益の程度や変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性などがポイン...

【3】メンタルヘルス不調による休職者の実態調査

参考ニュース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000797.000010591.html

レバレジーズ株式会社が運営する障がい者就労支援サービス「ワークリア」の「メンタルヘルス不調による休職者の実態調査」結果によると、メンタル不調による休職の原因は、「職場の人間関係」「職場内のハラスメント関連」「業務量の多さ」が全体の7割を占めます。休職期間は1年以上の人が最も多く、全体の3分の1を超える状況です。休職明けに元の会社に復帰した人は約半数で、残りの半数は転職または未就業です。復職または転職した後も約半数が再休職しています。しかも、再休職した人の約半数は復帰後1年以内に休職しています。

メンタル不調による休職は長期にわたるケースも多く半分以上の人が退職、職場復帰した人も約半数が再休職しており、メンタル不調が従業員の健康と企業に与える損害は大きなものです。メンタル不調の原因の大半が職場環境にあるため、企業は重要な経営課題としてメンタルヘルス対策に取り組まなければなりません。

◆6割超が「休職申出時の会社対応」に不満

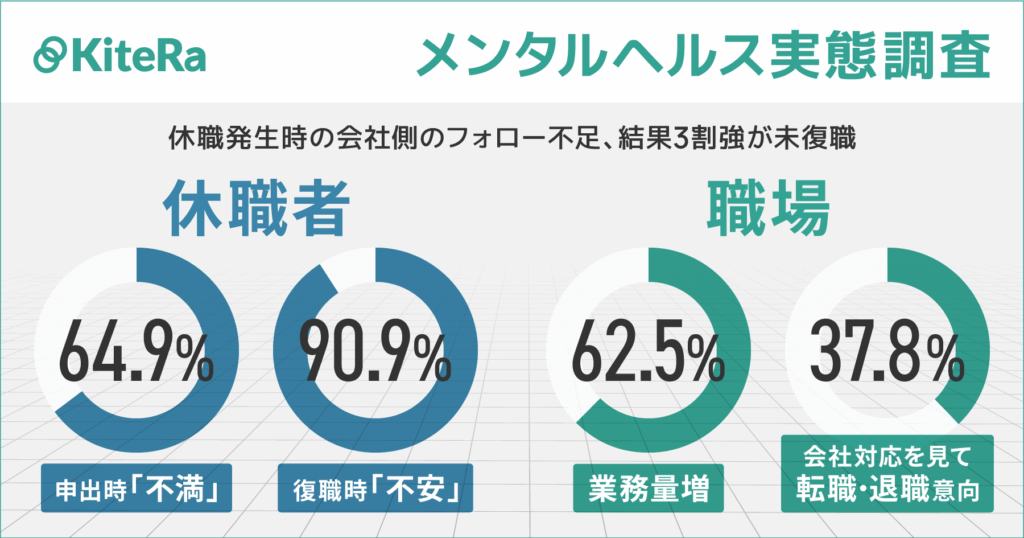

キテラボの運営元である株式会社KiteRa が実施した調査では、休職者が発生した時の会社側のフォロー(業務割り振り・規程順守・情報共有の配慮)が足りず、休職者本人、そして休職者が所属していた部署の正社員両方が不安・不満を持っている実態が明らかとなりました。調査結果の詳細は下記よりご確認ください。

【メンタルヘルス実態調査】休職発生時の会社側のフォロー不足、未復職3割強〜休職者:申出時「不満」64.9%・復職時「不安」90.9%、職場:業務量増62.5%・会社対応を見て転職・退職意向37.8%〜

会社フォロー「施策なし」30.4% 休職・復職規程は7割整備も、現場での機能は約4割 「安心して働ける世界をつくる」をミッションに掲げ、社内規程DXサービス「KiteRa Biz(キテラビズ)」と社

そのほか、休職対応に関して企業がとるべき3つのステップを、下記の資料で詳しくご紹介しています。ぜひ業務のご参考にしてください。

メンタルヘルスマニュアル休職~復職まで企業がとるべき3ステップ

この資料でわかること メンタルヘルス対策の基礎知識 メンタルヘルス対策の重要性 企業がとるべき3ステップ メンタルヘルス不調による休業者は年々増加傾向となっております。また本人だけの問題でな

キテラボ編集部より

今回ご紹介した「最低賃金」「労働条件の不利益変更」「休職」といった話題は、どれも会社のルールブックである就業規則と深く結びついています。これらの事柄は、企業が法令を守り、従業員が安心して働ける環境を整える上で、土台となる大切なポイントと言えるでしょう。とりわけ最近は、働き方に関する法律の変更や、人々の働き方が多様になっていることから、就業規則も定期的に内容を確認し、時代に合わせて新しくしていくことが重要になっています。

つきましては、この機会にぜひ一度、皆様の会社の就業規則が、現在の法律や社内の実情にしっかりと対応できているかをご確認いただき、もし必要な箇所が見つかれば、内容の変更をご検討されてはいかがでしょうか。

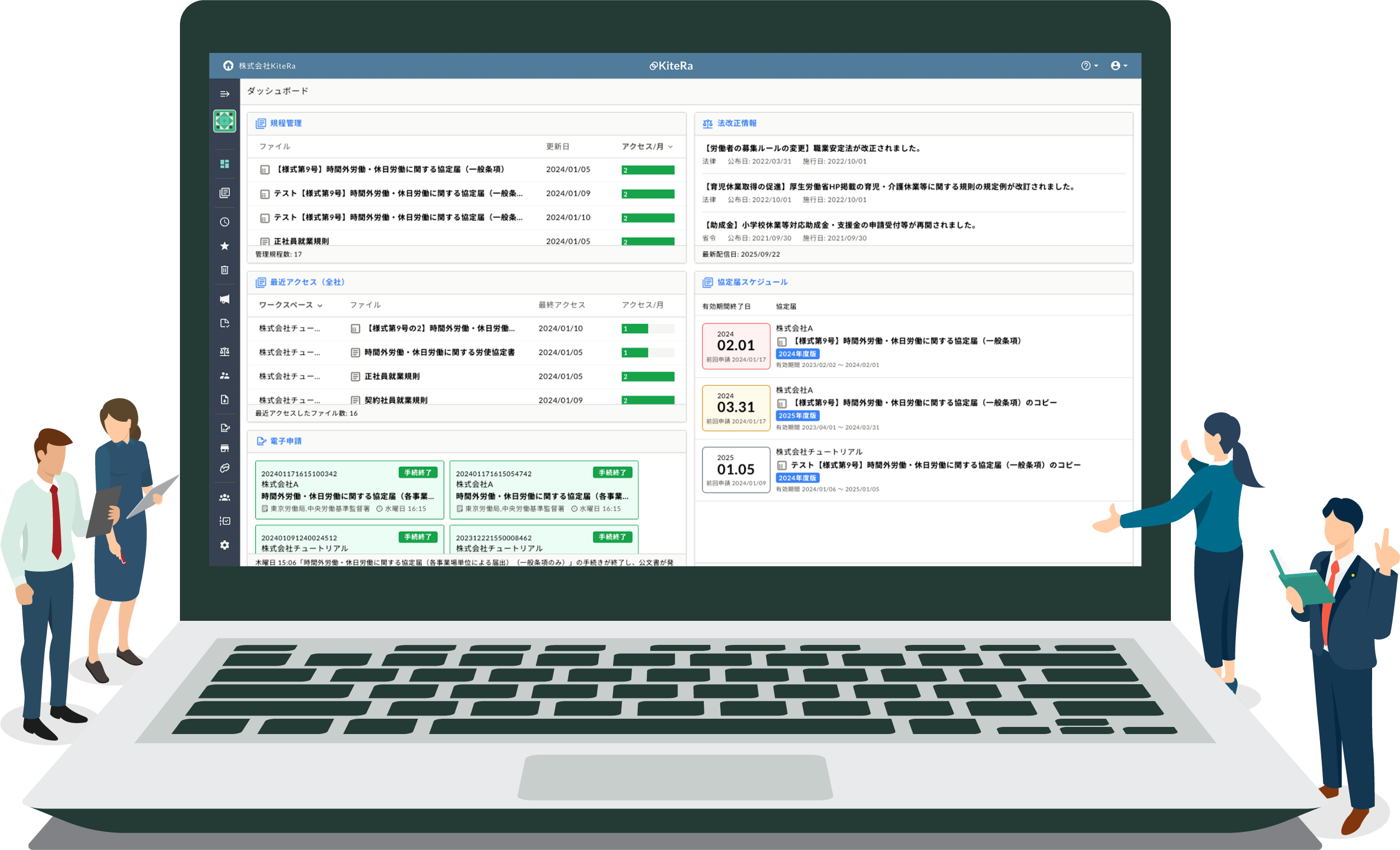

KiteRa Bizのご紹介

社内規程DXサービス「KiteRa Biz」は、約200規程雛形をご用意しております。雛形には条文の解説もついているため、参照しながら規程を編集することで、内容理解を深めた規程整備が簡単にできます。法改正に準拠した雛形のため、現在のお手持ちの規程と比較することで見直しポイントのチェックもできます。他にも、ワンクリックで新旧対照表が自動生成できる機能などもあります。詳細は下記よりご確認ください。

社内規程DXサービス

KiteRa Bizは社内規程や労使協定書の編集・管理のDX化を通じて、コーポレートガバナンスや内部統制の実行性を高め、企業価値の向上をサポートします。

サービスサイトを見る