2025年「6月の振り返りと7月の準備」

この記事でわかること

- 公益通報者保護法の改正ポイントと実務への影響

- フリーランス法に基づく初の勧告と就業規則見直しの重要性

- 社労士法改正による「労務監査」業務の明記とその意義

特定社会保険労務士の今堀祐介です。

2025年は「異例の早い梅雨明けになりそうだ」「今夏は猛暑が長期戦になる」といった声も聞かれ、すでに蒸し暑さが本格化していますね。

この時期は、体調管理にも一段と気を遣う必要があり、人事労務ご担当者の皆さまにおかれましては、熱中症対策義務化への対応など、現場対応にも追われていたのではないでしょうか。

加えて、算定基礎届の準備など、毎年のこととはいえ、慌ただしく感じられた方も多いかと思います。日々の実務を回しながら、制度改正や新たな法令対応に目を配るのは簡単なことではありません。本記事では、皆さまの実務の参考となる4つの注目トピックを厳選してご紹介いたします。ご活用いただければ幸いです。

6月の振り返り

【1】改正公益通報者保護法が2025年6月11日に公布

参考ニュース:https://www.businesslawyers.jp/articles/1451

https://www.asahi.com/articles/AST6J3RFYT6JUTIL015M.html

2022年6月に施行された公益通報者保護法が施行され、はや3年が経過しましたが、今般さらに改正され2026年中には施行される運びとなりました。

主だった改正内容は、フリーランス保護法の施行と関連させ、特定受託業務従事者も公益通報を行えるようにしたことや、公益通報を行った者に対して行われた解雇や懲戒処分が、公益通報を行った日または会社が公益通報を知った日から1年が経過する前に行われたものである場合には、公益通報を行ったことを理由として行われた不利益な措置であると推定する旨定めたうえで、さらに刑事罰を科す旨が定められました。

このような改正に至った経緯は、フリーランス保護法に定める特定受託業務従事者にも公益通報することによる不利益から保護すべきという要請や、公益通報者を保護するための法律を作ったにも関わらず、なお公益通報者が不利益な取扱いを受けたり、公益通報がありながらも会社が対策を講じなかったという背景があります。

つい先日、ニュースにもなった日本郵便においても、点呼の態様が不適切であり、酒気帯び運転が行われていた実態が明るみに出ました。調査の結果、2022年に公益通報を行ったということが確認され、実に2年以上の期間もの事実認定がなされず漫然と不適切な点呼を継続していたことが発覚しました。その結果、国土交通省は日本郵便に対して、日本郵便が保有するトラックやワンボックス車など約2500台の運送事業を取り消す行政処分を実施しました。

【2】フリーランス法施行後、初の勧告は出版社2社

参考ニュース:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250617/k10014837451000.html

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス法)が施行され、6カ月以上が経過しましたが、今般、公正取引委員会が出版社2社に対して「勧告」を行いました。

フリーランス法では、特定受託事業者と契約を締結する際に、報酬額や支払時期等を書面等により明示しなければならない旨を委託者に義務付けています。これは、使用者が労働者に対して交付しなければならない労働条件通知書をイメージしてもらうのが分かりやすいと思います。

フリーランス法により保護される者は、労働関係法令における「労働者」ではないため、労働基準法や労働契約法の適用がなく、労務管理の専門家である社労士には関係がないと思われてしまうこともあります。

しかし、過去の判例や裁判例を見ると、労働関係法令における「労働者」ではないと認定したにも関わらず、ハラスメント行為がなされたことについて安全配慮義務違反を適用し、使用者に対して損害賠償責任を認めた事案(アムールほか事件 東京地方裁判所 令和4年5月25日判決)もあります。

今般の勧告は契約内容を書面等により明示しなかったことについての勧告(フリーランス法第8条)でしたが、フリーランス法では、特定受託事業者に対して育児や介護への配慮を行う義務(同法第13条)や、ハラスメント行為が生じないための措置を講じる義務(同法第14条)を定めています。そして、これらの義務に反した場合には、公正取引委員会ではなく、厚生労働大臣が勧告等を行うことになります。

フリーランスの方々も、事業を支える重要な一員です。今般のニュースは、改めてフリーランスの方々への接し方を見直すきっかけにすべきなのかもしれません。就業規則の服務規律に特定受託事業者の方への配慮等をする旨の定めを置くのも良いかもしれませんね。

※下記は社労士向けの録画セミナーになりますが、人事労務担当者の皆様も視聴可能です。情報収集の一助になれば幸いです。

新法施行で注目!今こそ押さえておきたいフリーランス法

セミナー概要 近年のフリーランス市場の拡大や、2024年11月に施行されたフリーランス新法を受けて、フリーランスに発注する際の契約内容や就業環境を改めて点検し、必要に応じて改善等の対応が求められていま

【3】社労士法が改正されます

参考ニュース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000046026.html

社会保険労務士法の一部を改正する法律案が、第217回通常国会の参議院本会議で可決され、成立しました。今般の改正により、社労士の使命の規定に追記がなされたほか、裁判手続に関する法整備や名称の使用制限に関する規定が改定されました。中でも、社労士が従事する業務に「労務監査」が加えられたことも非常に大きな意義があると思います。

労務監査とは、企業が労働関係法令を遵守しているかについての調査のことであり、法令の定めをもとに様々な調査項目が作られ、法令を遵守した労務管理が行われているかどうかの確認と不備があった場合の是正のために行われます。一般的には、株式公開のタイミングや、合併や買収などの際に労務管理上のリスクがないかを確認する際に行われます。

しかし、IPOやM&Aの場面に限らず、法令違反があること自体が会社にとって大きなリスクであることを踏まえると、どこまで詳細な項目を使うかはさておき、簡易版のような調査項目でも構わないので、規模に関わらず全ての企業で行われるべきものであると考えています。

中小企業の適切な労務管理を促進することが社労士の使命であることを踏まえると、これからの社労士は、中小企業の労務リスクを排斥することが求められているというのがよく分かる改正でした。労使紛争は企業の規模に関わらず生じるものです。

しかし、中小企業はどうしても労務管理にリソースを割くことを後回しにしてしまう傾向にあります。この法改正を機に、我々社労士は、顧問先に対して積極的に労務監査を提案するのが良いと思います。(そして労務担当者の方は、社労士からの提案を積極的に受け止めてください。)

7月の準備

【4】令和7年高年齢者・障害者雇用状況等報告

参考ニュース:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html

6月が終わり7月に入ると、年度更新や算定業務の期限が迫ってきますが、いわゆるロクイチ報告(高年齢者・障害者雇用状況等報告)の期限も迫ってきます。

ロクイチ報告とは、毎年6月1日現在における高年齢者雇用安定法に定める高齢者や、障害者雇用促進法に定める障害者の雇用状況を報告するものです。

ロクイチ報告の手続については、厚生労働省のサイト等に詳細な案内があるので、そちらを参考にしていただければと思います。本稿では、高齢者の雇用に的を絞り、高齢者の雇用にあたっての注意を踏まえたワンポイントアドバイスをしたいと思います。

令和7年5月8日に、改正労働安全衛生法が成立し、令和8年4月1日から施行されることになりました。改正法では、50人未満の事業場においてもストレスチェックの実施が義務付けられることは既にご存じかと思いますが、高齢者の労働災害防止のための措置を講じることについても努力義務が課せられました。

この背景には、高年齢労働者の労働災害がこの20年で大幅に増加していることが挙げられます。平成15年における労働災害の私傷病者数のうち60歳以上の者の割合は15%強でしたが、令和5年は30%弱となっており、ほぼ倍増しています。

したがって、これからの雇用管理においては、高齢者が労働災害の被害者にならないよう措置を講じることが、使用者が負う安全配慮義務の内容に含まれることになります。

統計によれば、60歳以後は体力が急激に低下する傾向にあります。そのため、転倒などの事故に遭うリスクや、体力の回復に要する時間が以前よりも必要となることから、残業をすることによる心身の疲労度が高まるリスクが上昇します。

このような事情から、高齢者に対する配慮として、所定労働時間の短縮や残業をしなくてもよいようにする業務の再分担が挙げられます。また、心身の負担の大きい重労働を軽易な作業に変更することも求められます。

ただし、負担を軽減すれば賃金も当然に下げられる、というわけではない点に注意が必要です。賃金を下げるのであれば、従事する業務と賃金が紐づいており、そのうえで、契約内容にすることが求められます。

キテラボ編集部より

今回ご紹介した「改正公益通報者保護法」「フリーランス法」「労務監査」といった話題は、どれも会社のルールブックである就業規則と深く結びついています。これらの事柄は、企業が法令を守り、従業員が安心して働ける環境を整える上で、土台となる大切なポイントと言えるでしょう。とりわけ最近は、働き方に関する法律の変更や、人々の働き方が多様になっていることから、就業規則も定期的に内容を確認し、時代に合わせて新しくしていくことが重要になっています。

つきましては、この機会にぜひ一度、皆様の会社の就業規則が、現在の法律や社内の実情にしっかりと対応できているかをご確認いただき、もし必要な箇所が見つかれば、内容の変更をご検討されてはいかがでしょうか。

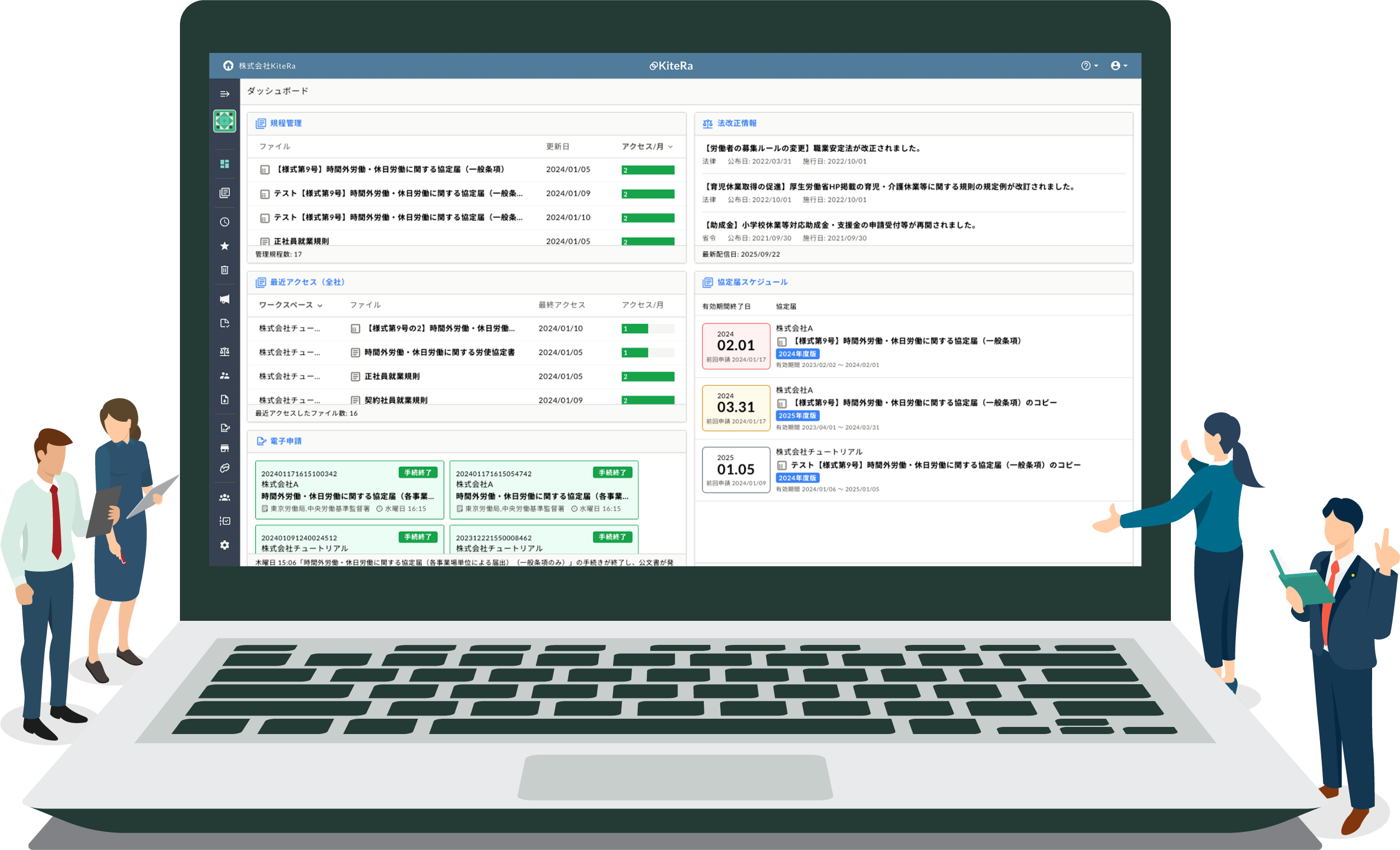

「KiteRa Biz」のご紹介

社内規程DXサービス「KiteRa Biz」は、約200規程雛形をご用意しております。雛形には条文の解説もついているため、参照しながら規程を編集することで、内容理解を深めた規程整備が簡単にできます。法改正に準拠した雛形のため、現在のお手持ちの規程と比較することで見直しポイントのチェックもできます。他にも、ワンクリックで新旧対照表が自動生成できる機能などもあります。詳細は下記よりご確認ください。

社内規程DXサービス

KiteRa Bizは社内規程や労使協定書の編集・管理のDX化を通じて、コーポレートガバナンスや内部統制の実行性を高め、企業価値の向上をサポートします。

サービスサイトを見る